Salah satu alasan pemerintah pusat memangkas subsidi BBM untuk dialihkan ke sektor lain adalah dalam rangka mengantisipasi krisis global terutama dalam menghadapi gejolak minyak dunia.

Sebenarnya harga BBM di Indonesia tidak mengikuti pasaran harga minyak dunia, melainkan harga yang hanya berlaku di negeri ini dengan cara subsidi.

Artinya, pemerintah sudah membayar hampir separoh (misalnya) dari harga BBM (dalam setiap per liternya) lalu sisa dari separoh lagi itulah yang jadi harga BBM yang kita beli.

Contoh, harga BBM jenis Pertalite di pasaran Rp5.000 per liter, Pemerintah lalu memberi subsidi per liternya Rp2.500, jadi harga BBM jenis Pertalite di Indonesia dibeli oleh konsumen tinggal menjadi Rp2.500. Padahal harga yang sebenarnya adalah Rp5.000.

Betapapun kebijakan mengalihkan subsidi BBM ini dinilai tak populis, pemerintah tetap tancap gas.

Mengikuti keributan di linimasa terkait kenaikan harga BBM pasca pengalihan subsidi ke sektor lain, saya jadi teringat krisis berupa kelangkaan uang yang terjadi di Bolaang Mongondow pada tahun 1933.

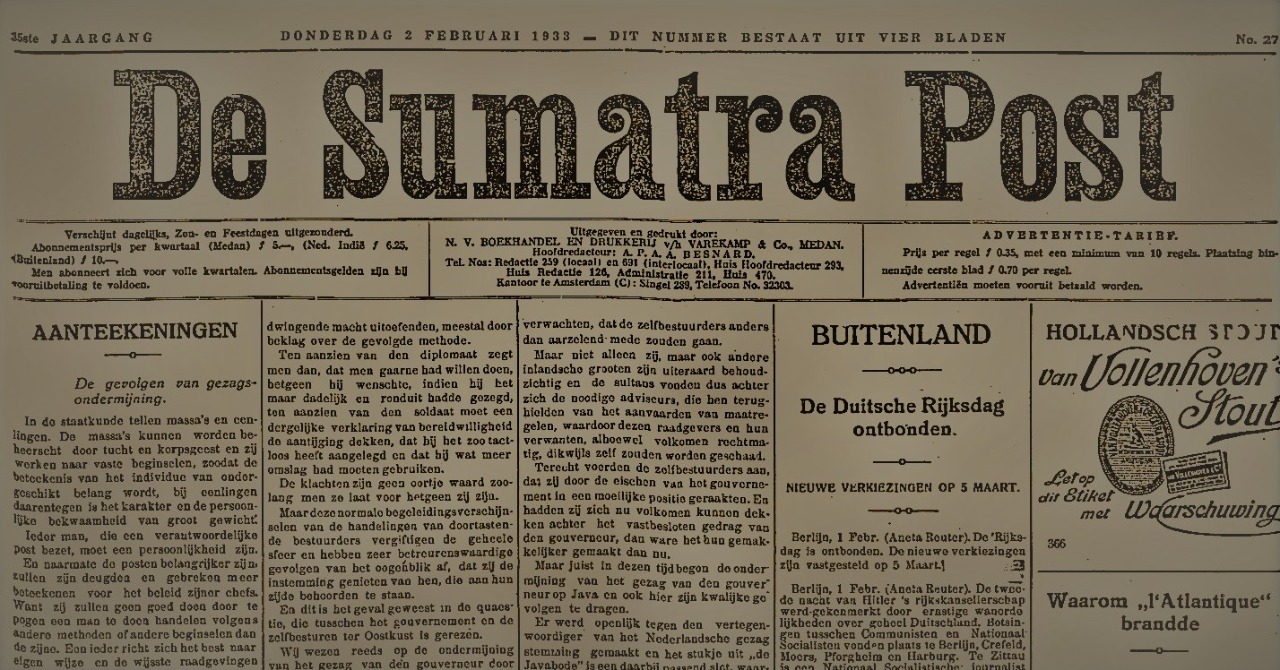

“Geldschaarschte op Celebes” atau Kelangkaan Uang di Celebes. Demikian Surat Kabar De Sumatra Post edisi Kamis 2 Februari 1933 memberi tajuk, mengutip pemberitaan Het Nieuws yang menulis laporan perjalanan ke Bolaang Mongondow.

Artikel dibuka dengan penyampaian tentang perjalanan yang dianggap sebagai sebuah perjalanan menarik karena akan melalui wilayah yang dinilai penting, yakni Bolang Mongondow.

Kondisi ekonomi wilayah ini, menurut pemberitaan media kala itu, umumnya belum seimbang dibanding wilayah lain. Terjadi penurunan harga hampir di semua produk, terutama sumber mata pencaharian utama. Namun ada konsekuensi langsung yang diterima yakni kelangkaan uang.

Akan tetapi hal itu bagi penduduk asli tak menyebabkan dampak yang terlampau serius, karena cara hidup yang relatif mengandalkan pola tradisional. Di mana-mana atas saran kepala suku, padi, jagung dan tanaman pangan lainnya ditemukan baik di dataran maupun di lereng pegunungan.

Dalam keadaan seperti ini, tak ada alasan untuk panik bahwa penduduk akan kekurangan makanan. Menurut informasi yang diperoleh dari para bangsawan, tulis media, stok padi dan jagung lebih dari cukup memenuhi kebutuhan penduduk beberapa bulan ke depan.

Namun demikian, sebagaimana pemberitaan, akibat kelangkaan uang menyebabkan sebagian penduduk membayar pajak dalam bentuk natura, berupa padi atau jagung, yang pada awalnya diterima oleh kepala kampung (Sangadi), meski ada kekhawatiran dari Sangadi sebagai konsekuensi logis dari metode pembayaran itu yakni akan berkurangnya bahan makanan masyarakat karena dipakai sebagai alat transaksi.

Akan tetapi, tulis media, bagi pemilik warung orang Tionghoa, mereka tidak mempersoalkan alat tukar ini. Akibatnya, pola barter abad pertengahan kembali terjadi dan meningkat di mana-mana, terutama di wilayah pedalaman.

Di Rumah Sakit Kotamobagu, tulis De Sumatra Post, dalam banyak kasus pasien membeli obat bukan dengan uang melainkan ayam dan telur. Menurut media, keadaan negara pada jaman itu telah mengalami banyak perubahan dalam 5 tahun belakangan.

Salah satu sebabnya karena pemerintah (Hindia Belanda) telah memperluas pembangunan bidang infrastruktur terutama dalam memelihara dan membuat jalan penghubung agar tak ada lagi wilayah yang terisolasi atau sulit ditempuh seperti tahun-tahun sebelumnya.

Misalnya lalu lintas ke Minahasa yang dapat diakses melalui jalan yang terpelihara dengan baik, di mana setiap hari mobil dan Bus dapat melaju dengan kecepatan tinggi, berbeda dengan lima tahun sebelumnya.

Sebagai contoh, perbatasan di Poigar yang dipisah oleh sungai besar, jembatan yang sebelumnya masih terbuat dari kayu atau mengandalkan rakit bambu, kini diganti dengan jembatan gantung baja modern yang pada masa itu adalah jembatan terpanjang dan terindah di Sulawesi.

Menurut De Sumatra Pos, dana pembangunan jembatan itu setengahnya dibiayai Dewan Minahasa dan setengah lainnya oleh pemerintahan (Hindia Belanda) sendiri.

Disinggung juga soal kesuburan tanah memberi prospek masa depan yang indah. Bahkan jika pada masa-masa itu tak terlalu buruk, bisnis kelapa sawit dan karet skala besar berpeluang untuk dibuka.

Media juga memberi gambaran soal keberadaan hutan di dataran tinggi Dumoga yang luas, dimana ada perusahaan dari Inggris terkenal bernama Ross Taylor and Co yang memperoleh hak konsesi sewa lebih dari 30.000 Ha.

Masih dalam pemberitaan media ini (Kamis 2 Februari 1933), awak juga melakukan perjalanan menunggang kuda ke pantai selatan yang melewati medan sulit, sejauh 80 Km.

Melalui perjalanan ini nampak konsesi di atas (hutan Dumoga) yang letaknya sangat cocok dengan sifat tanah dan iklimnya.

Namun sangat disesalkan karena bagaimanapun juga ketika perusahaan akan memasok produk ke Kotamobagu (yang memiliki jalan bagus ke pantai utara, 48 Km) akan menemui banyak kendala, karena jalan yang ada (dari Dumoga ke Kotamobagu) hanya cocok untuk gerobak sapi dan kuda, setidaknya hanya baik juga di tempuh ketika musim kering sebab jika pada musim basah, bahkan menunggang kuda pun sulit.

Pukul 8 pagi waktu setempat, dilaporkan bahwa awak media yang berangkat dari kampung Dumoga, dekat konsesi Eropa, tiba di pesisir selatan nanti pada sore harinya, yakni di Molibagu dimana bertahta Raja Bolaang Uki, Hassan Van Gobel yang pada saat itu sudah berusia lebih dari 60 tahun. Raja menerima kunjungan di Komalignya yang besar (Komalig = Istana/kediaman kerajaan).

Pada tahun itu (1933) Raja akan memperingati 30 tahun tahtanya. Persiapan untuk perayaan adat yang besar dan meriah mulai nampak.

Orang-orang sangat menghormati Raja Hassan van Gobel yang secara personifikasi melekat padanya kekuatan spiritual dan duniawi terlepas dari konservatisme yang menjadi ciri lingkungan tempatnya berada, Raja menunjukkan pandangan ke depan dan memahami makna zaman. Sejauh menyangkut situasi ekonomi di wilayah ini, kelesuan juga terasa ditandai pula dengan harga kopra yang sudah sangat rendah.

Situasi yang kurang menyenangkan untuk tahun baru ini adalah kenyataan bahwa sejak tahun baru (1 Januari 1933), penjualan garam di seluruh wilayah telah jatuh (monopoli) ke tangan pemerintah (Hindia-Belanda).

Sekarang tak bisa dipungkiri bahwa selama berabad-abad penduduk asli yang tinggal di pantai Utara dan Selatan telah menemukan mata pencaharian mereka, selain menangkap ikan dan bertani mereka juga mengolah garam di laut, yang menurut peraturan adat, mutlak diperlukan, penting, dan legal.

Bagaimanapun, dengan menjual hasil laut, mereka mendapatkan banyak keuntungan dan dapat membayar (pajak) dengan cara mereka sendiri. Namun hal itu telah berakhir dengan diberlakukannya monopoli garam, yang telah melarang penjualan garam ke kota.

Diberitakan juga bahwa penduduk telah mengadukan keberatan mereka ke Raja terkait dengan kebijakan monopoli garam itu, yang segera membuat Raja prihatin terlebih lagi karena Raja sama sekali tidak diberi kompensasi atau kompensasi (Pemerintah Hindia Belanda) atas hilangnya pendapatan penduduk.

Berikut adalah tentang politik. De Sumatra Post menulis, di masa lalu, ketika otoritas Raja tidak melemah seperti sekarang, sebagian karena kelemahan dan ketidakmampuan para pejabat itu sendiri, adat merupakan hambatan alami bagi propaganda politik dari luar.

Hari ini bahkan ada cabang kecil dari S.I. (Sarekat Islam). Pemimpinnya adalah salah satu adik dari Raja di Kotamobagu, namun urutannya tidak terganggu sama sekali, karena dia sangat memahami situasi dan posisinya.

Dari penggalan pemberitaan ini kita dapat melihat, urutan yang dimaksudkan media dalam artikel tersebut kemungkinan besar adalah soal posisi adik dari Raja dalam struktur organisasi cabang selain juga karena ia sendiri paham bagaimana menempatkan posisinya dalam situasi dan kondisi sosial politik di Bolaang Uki.

Diberitakan juga soal adanya tindakan tegas dan tak henti-hentinya diambil (pihak kerajaan) terhadap setiap upaya yang menghasut.

Namun pada akhirnya perhatian harus diarahkan juga pada fenomena tak biasa dimana semua kepala distrik (Panggulu) dan hampir semua kepala kampung (Sangadi) di Bolaang Mongondow telah “bersatu dalam satu partai, yang tujuannya, tampak dari informasi yang diterima oleh Pemerintah Hindia Belanda sendiri, adalah untuk melemahkan kewenangan dan kekuasaan adat Raja.

Terkait hal ini, De Sumatra Post, menulis; waktulah juga yang akan menjawab apakah Raja akan campur tangan terkait situasi politik yang berkembang di negaranya atau tidak.

Tapi tampaknya, tulis media berbahasa Belanda ini, Raja ingin mengamatinya terlebih dahulu, dan tentunya dia akan segera mengambil tindakan jika situasinya menentukan, untuk mencegah tindakan ini (dampak politik) muncul di pangkuan negaranya sendiri. (salah satu pemimpinya adalah Panggulu Mokodompit) yang jelas-jelas bertentangan dengan otoritasnya.

Media juga belum mengetahui kalau pemerintahan Manado (Residen) telah diinformasikan sepenuhnya terkait hal ini, sehingga akan sulit untuk berbicara tentang kejutan di pihak orang-orang hebat yang dipolitisasi di negara ini.

Penulis : Uwin Mokodongan

Penggiat Budaya di Monibi Institute

Sumber olahan; De Sumatra Post, 2 Februari 1933

Komentar